|

|

|

| Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) |

| Présentation | Enjeux | Essentiel | Documentation |

|

|

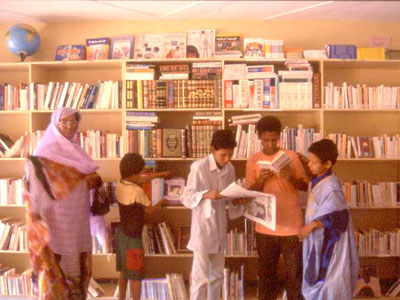

Images disponibles sur le site de l'OIF |

| Présentation |

Lire en milieu rural

Il s'agissait au départ d'encourager la lecture publique en milieu rural, milieu où le manque de ressources culturelles est criant, dans les pays francophones d'Afrique.Lucie Alexandre, soutenue par l'Agence Interculturelle de la Francophonie, eut l'idée de compléter les centres de lecture par des espaces culturels. Elle obtint l'aide de Philippe Sauvageau, l’administrateur imaginatif qui a, depuis, ouvert la bibliothèque du Parlement de Québec au grand public. Le modèle qu'il avait conçu pour le réseau des Bibliothèques centrales de prêt du Québec semblait pouvoir inspirer un projet analogue dans d'autres pays.

Lucie Alexandre connaissait l'Afrique, Philippe Sauvageau n'y avait jamais mis les pieds. Ensemble, ils ont élaboré des stratégies, choisi des emplacements, formé des collaborateurs, tiré profit des nombreuses expériences, tout cela avec une passion qui suscita de nombreux témoignages2. De leur collaboration sont nés les CLACS, Centres de lecture et d'animation culturelle, qui se sont implantés en deux décennies dans de nombreux pays dont la liste apparaît plus bas.

Un lieu convivial et des outils

C'est ainsi que, à partir d'un projet d'alphabétisation, les CLACs sont devenus non seulement des bibliothèques mais de véritables petits centres culturels et sociaux favorables au déploiement des initiatives bénévoles. En animant la région, ils contribuent même à freiner l'exode rural.

Les CLACS sont des milieux de vie. Tantôt on y joue au scrabble ou à la pétanque, tantôt on s'y réunit pour regarder un film -occasion de s’initier au cinéma africain dont les productions sont si peu distribuées1- ou pour admirer les troupes locales de théâtre, de danse, de musique, de lutte traditionnelle. On y suit aussi des cours sur l’hygiène, la prévention dentaire, la planification familiale ou la sexualité. Dans le CLAC de Homol, on a même créé une radio communautaire. Celui de Ndiaganiao abrite une garderie. L’un de ses bénévoles, Mamadou Ndiay, explique : « C'est la seule structure de loisir et d'animation dans notre village. (...) Le CLAC, c'est un lieu sûr où l'enfant se cultive en s'amusant au lieu de traîner dans les rues »3.

C'est donc dans cet endroit de repos et de rencontre que les livres sont disponibles: dictionnaires et autres ouvrages références, documentaires, livres d'histoire et bandes dessinées. En général, l'espace de lecture avoisine la salle d'animation. Les enseignants peuvent y étudier et emprunter du matériel didactique. Les élèves (qui constituent 78% des abonnés) y trouvent une précieuse source de documentation, la seule parfois en dehors de l'école. Des activités gravitant autour de la lecture y sont organisées. Au Burkina Faso, des auteurs du pays y ont fait des tournées pour dialoguer avec le public. Au Sénégal, à Ndiaganiao, l’équipe d’animation est même sortie du cadre du CLAC, allant jusque dans les école pour donner des lectures publiques.

On mesure l’importance de ces ressources à leur influence sur la scolarisation. D'après une étude menée au Burkina Faso, le taux de réussite scolaire est de 1,8 à 4 fois supérieur à la moyenne nationale, chez les jeunes qui fréquentent un CLAC4. M. Dramane Konate, coordonateur du réseau burkinabé, témoigne : «Ce programme vient en appui au secteur de l'éducation. (...) Chez nous, après l'école, habituellement les élèves n'ont pas d'autre endroit ou aller. Déjà les livres se font rares dans les écoles. S’il y a une bibliothèque dans une localité, c'est vraiment du pain béni. C'est ce qui fait que le projet a fait ses preuve, que les CLACs sont très bien fréquentés.»5

Certains centres bénéficient en plus d'un lien Internet et de ressources en TIC (technologies de l’information et de la communication). « Vous ne pouvez pas imaginer la portée de l’acte que vous venez de poser par l’installation de cette antenne », a déclaré le maire de Sirasso en Côte d'Ivoire, lors de la cérémonie marquant l’inauguration de l’antenne parabolique au CLAC local. Cette antenne représente l'accès à l’Internet et aux chaînes de télévision internationales pour tous les habitants de Sirasso depuis 2001.6

Dans certaines zones non électrifiées, le CLAC est alimenté par énergie solaire7, ce qui en fait une ressource précieuse pour l'utilisation de matériel audiovisuel.

Agir peu, au bon endroit

On sait la fragilité des groupes soutenus exclusivement par le bénévolat. Par quel miracle 213 CLACS prospèrent-ils depuis des années? Une part du mérite revient à ceux qui ont habilement planifié le suivi et la coordination rigoureuse du projet, et à ceux qui le mènent à bien en regroupant les CLACS en réseaux.

Dans chaque réseau d'une dizaine de Centres, un coordonnateur est engagé comme personne-ressource. Lors de tournées mensuelles, il offre des conseils et des formations aux bénévoles, y compris sur l’entretien du matériel informatique et audio-visuel dont il constate l'état. (On comprend l’importance du bon usage et de l’entretien de ces outils dans les régions éloignées ou les réparations sont difficiles.) Une seule personne pour un réseau d'environ 10 CLACs libère donc des dizaines de bénévoles et d'employés municipaux de tracas d’ordre technique, tout en assurant le lien entre eux et le large réseau de ces centres. Ce regroupement permet également à tous de profiter des avantages de l’achat en gros du matériel.

Le modèle apporte ainsi un soutien efficace, tout en minimisant le poids financier de chaque Centre pour l'AIF8. «Pour le prix d'une Toyota Land Cruiser [environ 60 000 dollars], j'ouvre un CLAC tout équipé», affirmait Éric Weber, coordonnateur du programme à l'Agence internationale de la Francophonie9. En effet, l'agence ne défraie que les coûts de l'équipement des locaux et de la coordination du réseau.

Tout le reste: animation, accueil, entretien, classement et reliure des livres, bref tout ce qui correspond aux «services au public», est à la charge des services locaux ou des bénévoles. Lucie Alexandre, fondatrice et coordonatrice du programme pendant 15 ans, a tenu à leur rendre hommage : « C'est grâce à eux que le CLAC fonctionne. Ils sont le dernier maillon de la chaîne mais le plus important »10.

Le local est également fourni par l'administration publique ou la communauté. Cette décentralisation a évidemment pour conséquence une disparité dans la qualité des bâtiments et des services offerts. Elle a cependant l'avantage de donner une grande autonomie aux groupes d'initiative locaux. C'est ainsi que dans certains centres, des volontaires ont pu à eux seuls démontrer la viabilité du projet avant qu'une autorité municipale ou nationale ne prenne le relais. Dans certains cas, l'administration publique s'est ainsi jointe à un projet mûr en payant le salaire d'un animateur ou d'un bibliothécaire permanent ou encore en alouant un budget de fonctionnement.

Un appui au développement communautaire

Certains centres pris en charge par la communauté se sont révélés si rassembleurs qu’on a songé à leur donner un rôle supplémentaire, celui de structure d’appui au développement communautaire11.

Sur place : des équipes d’animateurs déjà formés à la gestion et en contact étroit avec les ressources locales. Les CLACS, qui bénéficient d’une image positive et de la reconnaissance par les autorités nationales et locales, rassemblent un grand nombre d’atouts nécessaires pour faciliter la communication participative en lien avec le développement local.

* * *

Aujourd'hui, les CLACS sont considérés comme un modèle de développement culturel, inspirant même des groupes à l'extérieur de la francophonie.

En 21 ans, entre 1985 et 2006, 21 réseaux ont été créés, regroupant 213 CLACS au Liban, en Haïti et dans 16 pays d'Afrique: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Congo-Brazzaville, Côte-d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Maurice, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Togo et Tchad.

Notes

1. On a tiré parti de la structure des clacs notamment dans l'opération "Cinéma dans les clacs" lancée en mars 2001 en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

2. «Je remercie L'actualité d'avoir saisi l'occasion de rendre ainsi hommage à Philippe Sauvageau et Lucie Alexandre, qui l'ont porté à bout de bras pendant 15 ans. J'ai eu la chance de côtoyer Lucie Alexandre pendant quelques années et je peux témoigner de sa rigueur, de sa passion et de son amour pour l'Afrique.», écrivait une lectrice au magazine l'Actualité (mais 2006, p.4) à la suite de la publication du reportage de Jean-Benoît Nadeau, «Les biblis de l'espoir».

3.Cité dans le reportage sur les Clacs à l'émission "Fréquence Culture", Radio-Canada International, 19/07/2006.

4. Nadeau, Jean-Benoît, «Les biblis de l'espoir», L'Actualité, no. Vol: 31 No: 5, 1 avril 2006, p. 70.

5. Cité dans le reportage sur les Clacs à l'émission "Fréquence Culture", Radio-Canada International, 19/07/2006.

6. cité dans l'article de Xavier Kiple, «Côte d’Ivoire : un petit CLAC pour désenclaver le monde rural», Afrik.com, 5 avril 2001.

7. L'appui au développement communautaire, Une expérience de communication en Afrique rurale de l'Ouest, édité par Lucie Alexandre et Guy Bessette,IDRC/L'Agence Intergouvernementale de la Francophonie 2000, chapitre 1.

8. À ce propos, il peut être intéressant de lire l'article la Résilience sociale suggérant plusieurs types d'actions, dont l'action libératrice: «celle qui consiste à libérer la sociabilité naturelle de l'homme, à enlever les obstacles à sa manifestation».

(Jacques Dufresne, «la Résilience sociale», L'Agora, vol 5, no 2, 1998)

9. cité dans l'article de Jean-Benoît Nadeau, «Les biblis de l'espoir», L'Actualité, no. Vol: 31 No: 5, 1 avril 2006, p. 70.

10. Cité dans le reportage sur les Clacs à l'émission "Fréquence Culture", Radio-Canada International, 19/07/2006

11. Voir L'appui au développement communautaire, Une expérience de communication en Afrique rurale de l'Ouest, édité par Lucie Alexandre et Guy Bessette,IDRC/L'Agence Intergouvernementale de la Francophonie 2000, 200 pages, disponible en ligne sur le site de l'IDRC. |

|

| Enjeux |

Les CLACs doivent-ils sortir des mains de l'AIF?

L'enjeu désormais pour les responsables de réseaux consiste à désengager l'Agence internationale de la Francophonie en amenant les gouvernements et d'autres organismes internationaux à contribuer aux frais de fonctionnement des CLACs.

L'AIF soutient ce projet depuis 20 ans, avance-t-on. Le modèle a été soumis à l'expérience et démontré l'utilité de ces centres, leur viabilité à bas coûts et leur champ d'action potentiel. Dans chacun des pays, des personnes ont développé une expertise en gestion et en animation. Prévoyant que l'AIF ne pourra pas soutenir éternellement ce programme, n'est-il pas temps pour les États de prendre le relais? D'autre part, mentionne le coordonateur actuel du programme, Eric Weber, il faut que le développement de la bibliothèque dans un pays soit un projet national, qu'il y ait une volonté non seulement de la part du ministre de l'Éducatin, mais de toute la classe politique et du monde de l'éducation1. « La politique nationale nous permet véritablement d'être maîtres des notre destinée en matière de gestion2 », considère Dramane Konate, coordonateur du réseau burkinabé.

Ce processus de désengagement fait toutefois des sceptiques, dont le fondateur des CLACS, Philippe Sauvageau. Les coûts d'opérations d'un réseau sont relativement élevés. Alors que certains pays manquent de moyens pour faciliter l'accès à la culture dans les centres urbains, y aura-t-il vraiment une volonté à long terme de financer des centres ruraux comme les CLACs3?

Jusqu'ici, la réaction des États est plutôt encourageante. Les gouvernements de la Mauritanie, du Burkina et de Madagascar ont ouvert de nombreux centres de lecture et on s'attend à ce que le Rwanda, le Burundi et Haïti emboîtent le pas d'ici peu.4

Notes

1.Cité dans le reportage sur les Clacs à l'émission "Fréquence Culture", Radio-Canada International, 19/07/2006

2.ibid.

3.idem.

4.Nadeau, Jean-Benoît, «Les biblis de l'espoir», L'Actualité, no. Vol: 31 No: 5, 1 avril 2006, p. 70. |

|

| Essentiel |

En 1977, Léopold Sédar Senghor expliquait l'importance qu'il accordait à la création de biliothèques publiques:

«Sans nier la valeur des civilisations orales, qui, en Afrique noire, ont su garder, pendant des milliers d’années, les valeurs morales et religieuses, intellectuelles et artistiques de sociétés sans écriture, il reste qu’une civilisation ne peut progresser, très exactement franchir un certain seuil, sans inventer ou emprunter l’instrument opérationnel que constitue l’écriture, depuis les pictogrammes jusqu’aux ordinateurs. En effet, seule l’écriture, par sa faculté d’inscription et de mémorisation, peut enregistrer et conserver, pour les rendre efficaces, c’est-à-dire utilisables, les idées et sentiments, comme les objets, faits et phénomènes, voire les actions nouvelles, non seulement des sociétés, mais aussi d’un univers rendu humain parce que vécu par les hommes.

Mais personne ne peut acheter tous les livres qui sont édités à travers les cinq continents ou seulement tous les livres dont il a besoin, ou encore qu’il a lus. C’est la seconde raison des bibliothèques. C’est ici qu’intervient généralement l’Etat, doivent intervenir toutes les collectivités régionales et locales, jusqu’au niveau de la commune rurale. Cette action est d’autant plus nécessaire, dans les pays sous-développés, que la très grande majorité des citoyens sont pauvres et que, partant, seule la bibliothèque publique permet, dans le domaine de la culture, de pallier ce handicap. »

Source: Ethiopiques. Revue socialiste de culture négro-africaine, n° 14. Conférence prononcée au Congrès de la Fédération des Associations de Bibliothécaires (septembre 1977). |

|

| Documentation |

| Livres | | L'appui au développement communautaire, Une expérience de communication en Afrique rurale de l'Ouest, édité par Lucie Alexandre et Guy Bessette,IDRC/L'Agence Intergouvernementale de la Francophonie 2000, 200 pages, disponible en ligne sur le site de l'IDRC.

Le premier chapitre présente les Centres de lecture et d’animation culturelle (CLACS), leurs objectifs et modes de fonctionnement. (2000) | | Articles | | Nadeau, Jean-Benoît, « Les biblios de l'espoir », L'Actualité, (revue québécoise) no. Vol: 31 No: 5, 1 avril 2006, p. 70 (2006) | | Actualité: développement du Clac de Koupéla au Burkina Faso, FasoZine, 20 novembre 2006. (2006) | | Gestion de la lecture publique : les complaintes des animateurs des centres d'animation , compte rendu de la Quatrième rencontre internationale des réseaux des Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) en décembre 2003 (africininfo.org) (2003) | | Zogo, Francis, Bibliothèque nationale et Lecture publique L'exemple du Bénin, communication prononcée lors du Colloque «Bibliothèques Nationales en Afrique Francophone au 21ème siècle» à Dakar.

(2003) | | Sur l'opération "Cinéma dans les clacs" lancée en mars 2001 en Côte d’Ivoire et au Sénégal :

Deleau, Anne, Distribuer les films africains en Afrique, Le Français dans le monde, Mars-avril 2002 - N°320 (2002) | | Kiple, Xavier, Côte d’Ivoire : un petit CLAC pour désenclaver le monde rural, Afrik.com, 5 avril 2001. (2001) | | Sauvageau, Philippe, Les centres de lecture et d'animation culturelle ont 15 ans , Documentation et bibliothèques Vol.47 No.3, 2001, pages 109-118 (2001) | | Résumé de projet : Expérimentation des technologies de l'information dans les Centres de lecture et d'animation culturelle en Afrique de l'ouest (CRDI) | | Images et description de 10 Clacs à Madagascar financés par la principauté de Monaco | | Documents audio-visuel | | Reportage sur les CLACS à l'émission "Fréquence Culture", Radio-Canada International, 19/07/2006

(émission de radio) (2006) | | CLAC, idée canadienne en Afrique, au Liban et en Haïti, Entrevue avec le journaliste Jean-Benoît Nadeau sur les CLACS (branchez-vous.tv) (vidéo) (2006) | | Documents visuels | | Les Clacs dans la Banque d'images de l'Office International de la Francophonie |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|  |

|

|

|

|

|  | Réseaugraphie |

|

|

| Répertoire des CLACs dans le monde | | Listes des CLACs par pays. Sur le Portail Jeunesse de l'OIF. | | Réseau de lecture publique du Niger | | Le Réseau lecture publique est récent. Cette notion est apparue avec l'émergence des bibliothèques de lecture publique dans les départements (1995). De plus en plus nombreuses, elles se sont regroupées en réseau pour favoriser les échanges, développer la formation professionnelle et l'animation des bibliothèque.

Le réseau s'ouvre aujourd'hui sur une multitude de mini réseau, d'origines diverses : bibliothèques scolaires, de mission catholiques et protestantes, associatives, privés... (Présentation de l'éditeur) | | Initiatives de l'OIF pour le livre et la lecture publique | | L'OIF contribue à la promotion et à la circulation du livre francophone. Elle ouvre des espaces d'exposition aux éditeurs francophones du Sud dans les salons du livre. Elle soutient la diffusion du livre par les technologies de l'information et de la communication ainsi que les activités de l'Association internationale des libraires francophones dont elle a initié la création. (Présentation de l'éditeur) |

|

|

|

|

|

|

|